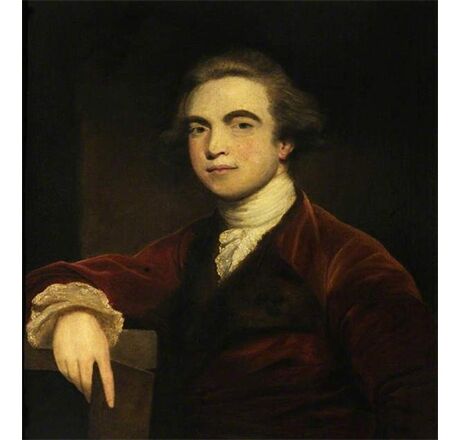

विलियम जोंस से सर विलियम जोन्स का सफर (2)

लगभग डेढ़ सौ साल तक विविध देशों के धर्म प्रचारक अपने-अपने देशों को इस विचित्र सादृश्य की सूचनाएं भेजते रहे कि संस्कृत और उनकी बोलचाल की भाषाओं तक में गहरी समानताएं हैं। और इस क्रम में जब साहित्य से परिचय हुआ तो पाया भारतीय साहित्य यूरोप के किसी देश से अधिक समृद्ध और मूल्यव्यवस्था पाश्चात्य मूल्यव्यवस्था से कहीं ऊंची है और यह सनसनी पूरे यूरोप में फैल गई।

X

लगभग डेढ़ सौ साल तक विविध देशों के धर्म प्रचारक अपने-अपने देशों को इस विचित्र सादृश्य की सूचनाएं भेजते रहे कि संस्कृत और उनकी बोलचाल की भाषाओं तक में गहरी समानताएं हैं। और इस क्रम में जब साहित्य से परिचय हुआ तो पाया भारतीय साहित्य यूरोप के किसी देश से अधिक समृद्ध और मूल्यव्यवस्था पाश्चात्य मूल्यव्यवस्था से कहीं ऊंची है और यह सनसनी पूरे यूरोप में फैल गई।

0